说到“99.73%”,你或许第一时间想到的是考试分数,或者某个产品的合格率听上去“非常不错”。但如果你是搞质量管理的,只要一看到这个数字,就知道——这家伙,是“三西格玛”的代名词。

可这个“西格玛”,到底是个什么鬼?为什么99.73%就叫三西格玛?而不是四?不是五?优思学院今天就带你走一趟西格玛的世界,看看这串让人一脸数学味儿的词汇背后,其实藏着管理界的魔法。

西格玛到底是个啥?

先别急着被“西格玛”这词给吓跑了。它其实就是个希腊字母——σ,统计学上常拿它来表示“标准差”。什么是标准差?简单说,它告诉你一个数据群体有多“散”。你生产一千个零件,标准差大,说明这些零件大小参差不齐;标准差小,说明它们差不多都长得一样。

那为啥要在乎这个“差”?因为,差得太远,产品就不稳定,客户就不爽,公司就赔钱。这时候,质量管理的老祖宗们就决定:咱得把这“σ”管起来,控制得越紧越好。

三西格玛,为什么是99.73%?

这就得请出我们的小伙伴“正态分布”——统计学里的“钟形曲线”。正态分布就像自然界的秩序,大部分数据集中在中间,越极端的数据越少。比如人类身高、考试分数、零件误差,全都符合这种分布。

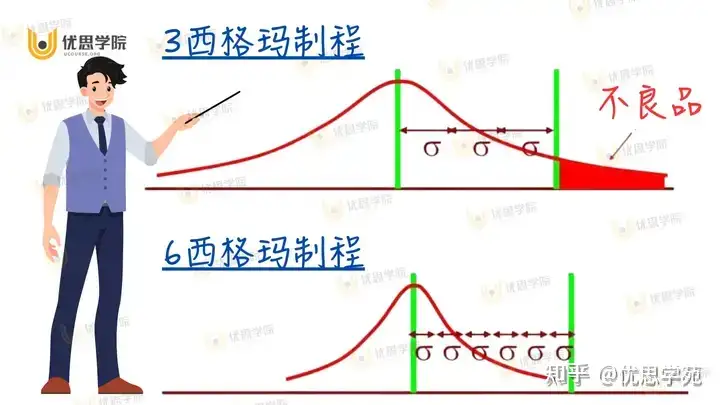

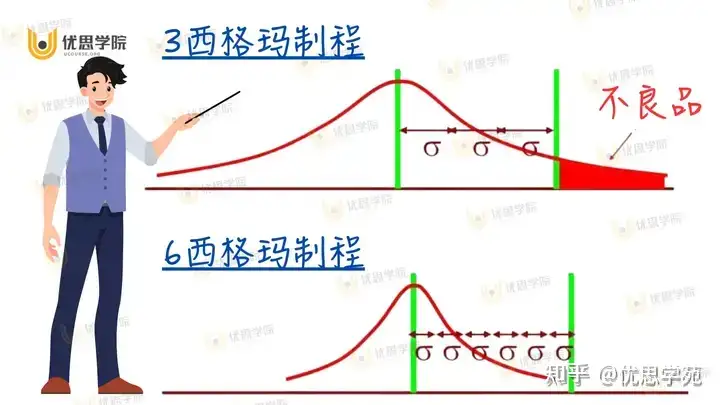

而在这种分布中,如果我们以“平均值”为中心,往两边各走一个σ(标准差),覆盖的是68.27%的数据;走两个σ,是95.45%;走到三个σ,就能圈住99.73%的数据了。

换句话说,如果你生产流程能做到每个产品都落在“平均值±3σ”之内,你就能保证——几乎所有的产品都是合格的!99.73%的好货率,在很多行业已经算是“放心大胆卖”的程度了。

那“六西格玛”呢?那得多牛?

你可能已经猜到了,六西格玛(6σ)就更狠了。它代表的是什么水平呢?准确地说,是每百万个机会中只允许有3.4个缺陷。换算下来,好货率高达99.99966%。基本上是“几乎完美”的代名词了。

六西格玛管理,就是在这种追求“几乎完美”的理念下诞生的。它不是单纯搞质量检测,而是一整套系统化流程,从顾客需求开始,贯穿设计、制造、交付、售后,每一步都讲数据、讲分析、讲精益求精。

三西格玛的“黄金时代”与转型

早在六西格玛横空出世之前,三西格玛已经风光了好多年。它是制造业的“保底线”,就像给每道工序画了一道安全线:过线,敲警钟;不过线,继续转。大部分企业,只要能做到三西格玛,就算是“合格交差”。

但随着科技发展、客户标准提高、竞争白热化,仅仅“合格”已经不够了。于是,六西格玛作为一种更严苛、更系统化的改进策略,被摩托罗拉、GE、三星、海尔这些行业巨头广泛采用,从制造业一路打进了服务业、金融业,甚至医院和学校。

别把西格玛当成“标签”,它其实是门功夫

优思学院认为,很多企业在引进六西格玛的时候,会掉进一个坑:把“六西格玛”当成某种“认证”或“荣耀标签”,但忽略了它背后的本质——是思维方式,是文化,是持续改善的态度。

要真正搞懂什么叫“三西格玛水平”,就不能只盯着那99.73%的数字不放,而是要理解这个数字背后的含义:它代表了稳定性、一致性、可预测性。用统计学的话来说,它让你的系统“在控制之中”;用管理的话来说,它让你的客户“不会抱怨”。

一个“三西格玛”不只是一个数字,它是一种判断线

优思学院喜欢用一个比喻:西格玛水平就像“鞋号”。你是穿38码、42码,还是46码,并没有好坏之分,关键是——合不合适。对一个小型企业来说,三西格玛可能已经是精益求精;而对航天、医疗、半导体行业来说,三西格玛可能是灾难的边缘。

所以,不要迷信数字本身,要看你处在什么行业、面对什么客户、承担多少风险。这就是“三西格玛”的精妙之处——它既是目标,也是工具。

常见问题 FAQ

Q1:99.73%是怎么算出来的?

答:在正态分布下,±3σ区间内的数据覆盖比例为99.73%。这是统计学基础推导出的结论,不是随便编的。

Q2:三西格玛和六西格玛有什么本质区别?

答:三西格玛关注的是过程控制和早期质量检测,而六西格玛是一整套以数据为核心的系统管理方法,强调“零缺陷”和“精益改进”。

Q3:我的公司要不要上六西格玛?

答:看你的行业和目标。如果你追求高一致性、客户投诉低、质量风险极小,那六西格玛很合适;否则,先做好三西格玛管理也不错。

Q4:可以同时应用精益生产和六西格玛吗?

答:当然!精益生产重在“消除浪费”,六西格玛重在“减少波动”,两者结合就是“精益六西格玛”,威力更大。

Q5:员工会不会抵触这种高标准管理?

答:一开始可能会,但只要公司能用数据说话、合理奖惩、注重培训,员工会逐步接受,并从中受益。

优思学院一直相信,真正的管理不是用术语吓人,而是用系统和思维做出改变。99.73%不是个冷冰冰的统计数字,它是一种对“不将就”的追求,是管理者对质量的承诺。

别被公式和图表吓住了,西格玛的世界其实就是在告诉我们:做好每一件小事,才能走好每一步大道。