- 发布于 2025年10月31日

- 发布者: 精益管理学会

怎样加强企业的质量管理?

今天,质量已不再只是“合格”与否的问题,而是关乎企业品牌、成本、效率、客户满意度乃至生死存亡的关键。正如戴明博士所言:“没有质量,就没有市场。”

然而,“质量管理”并非一句口号,而是一套系统、科学且长期的经营哲学。本文将从理念、体系、流程、工具、文化五个方面,深入探讨企业应如何系统地加强质量管理,实现从“质量控制”到“质量经营”的跨越。

一、从“检验质量”到“经营质量”的转变

过去的企业质量管理,多以“检验”为中心。产品造出来后再去检测、挑出不良、返工返修,这是一种典型的“事后控制”思维。

但真正的高质量企业,比如丰田、华为、宝洁、索尼,他们的质量管理理念早已升华为“预防为主、系统驱动”的模式。

- 质量不是检验出来的,而是设计出来的。

这句话最早来自朱兰博士。他强调,产品在设计阶段就必须考虑客户需求、可靠性、可制造性等因素,否则再好的检测也无法补救。

- 质量是经营出来的,不是部门的事情。

戴明提出的“系统论”强调,质量问题往往不是员工个人造成的,而是由系统设计不良导致的。质量管理应当由高层领导亲自推动,贯穿企业战略、文化与流程。

要真正加强质量管理,企业首先要完成这个观念的转变:

从“质量部门的责任”,变为“全员参与的经营战略”。

二、建立系统化的质量管理体系

1. 明确质量方针与目标

质量方针是企业对质量的最高承诺,它应当与企业愿景一致,体现“以客户为中心”的核心思想。

目标则要具体、可衡量(SMART原则),例如:

- 客户投诉率降低20%

- 交付合格率提升至99.8%

- 新产品首发合格率≥95%

方针与目标应层层分解,落实到各部门和岗位。

只有当每个员工都清楚“我的工作与质量的关系”,体系才能真正运转起来。

2. 完善组织架构与职责

优秀的质量体系需要清晰的责任分工:

- 高层领导:制定方向、配置资源、监督执行;

- 质量部门:提供标准、方法与审核;

- 生产与研发部门:按标准执行,防止缺陷;

- 供应链与采购:确保输入质量;

- 客服与市场:反馈顾客之声(VOC),建立CTQ Tree。

建立跨部门六西格玛委员会(Six Sigma Council),让质量问题能够被集体决策与追踪。

3. 推行质量管理体系(QMS)

最常见的框架是 ISO 9001。它并不是一纸证书,而是一整套系统思维的体现:

“策划(Plan)—执行(Do)—检查(Check)—改进(Act)” 的PDCA循环。

除此之外,企业还可以结合行业特性导入:

- IATF 16949(汽车业)

- ISO 13485(医疗器械)

- ISO 22000(食品安全)

- ISO 27001(信息安全)

一个良好的质量体系是企业稳定运营与持续改进的地基。

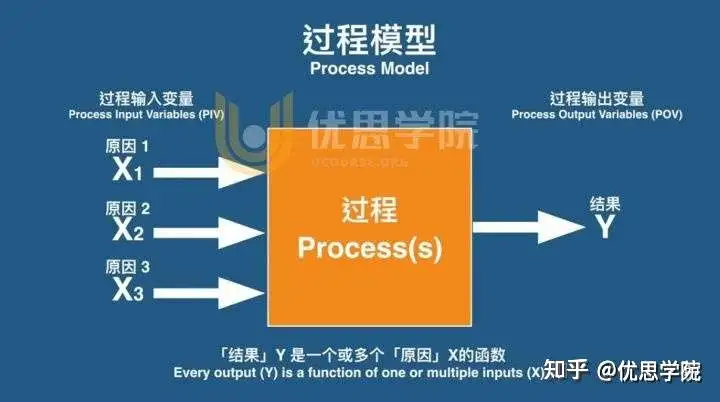

三、强化过程管理与数据驱动

质量的本质,是过程的结果。要提升质量,必须从过程控制入手。

1. 从“结果检验”走向“过程管理”

每一个缺陷的出现,都是流程失控的信号。

以制造业为例,生产现场要做到:

- 工序标准化(SOP)

- 设备点检(TPM)

- 关键特性监控(SPC)

- 误防设计(Poka-Yoke)

以服务业为例,也需建立服务蓝图、标准作业流程(SOP)、顾客接触点管理。

无论是工厂还是银行,质量问题往往不是“人粗心”,而是流程没被系统化。

2. 数据驱动的决策与改善

在现代质量管理中,“没有数据,就没有发言权”。

必须建立量化的质量指标体系(KPI):

- 内部不良率(Defect Rate)

- 顾客退货率(RMA)

- 过程能力指数(Cp、Cpk)

- 客户满意度(CS)

- 成本损失(COPQ,Cost of Poor Quality)

利用统计工具(如六西格玛DMAIC)分析问题根因,持续优化流程。

例如:

- D阶段:定义问题(例如良率低)

- M阶段:测量现状

- A阶段:分析原因(鱼骨图、5Why)

- I阶段:改进措施

- C阶段:控制成果

这种数据化管理,能让质量管理从“感觉”变为“科学”。

四、强化供应链与外部质量管理

很多企业的质量问题,根源在供应链。

一个零部件、一批原材料的波动,都可能让整条生产线陷入混乱。

1. 供应商选择与评估

建立供应商质量保证体系(SQE),包括:

- 初始审核(资质、体系、能力)

- 样品验证(PPAP)

- 定期绩效考核(交期、质量、成本)

优秀企业会将供应商视为“伙伴”,共同提升。

例如丰田的“协同改善模式”,不仅要求供应商达标,还提供培训、共同改善。

2. 外包与客户质量管理

当企业外包制造、物流、服务时,更要确保“品牌质量”不被稀释。

要通过:

- 合同明确质量标准

- 外包过程审核(Process Audit)

- 顾客投诉闭环处理(CAPA)

真正的质量,不止在工厂内部,而是从供应商到客户的整个价值链质量。

五、推动质量文化的落地与持续改进

体系与流程固然重要,但文化才是长期的力量。

一个企业若人人追求速度、销量、成本,而忽略质量,再完善的制度也会形同虚设。

1. 领导以身作则

高层领导要亲自关注质量。

当CEO亲自主持质量会议、深入生产现场、聆听客户声音,全体员工的态度自然不同。

华为任正非在内部多次强调:“质量是尊严的起点。”

2. 培养全员质量意识

可通过:

- 定期质量培训(QCC、5S、FMEA等)

- 员工改善提案制度

- 奖励机制(Quality Star)

让每个人都明白:质量不是别人的事,而是自己的责任。

3. 建立持续改进机制

持续改进是质量管理的灵魂。

可通过以下途径推动:

- PDCA循环:不断规划、执行、检查、再改进;

- QCC(质量圈活动):员工自发组成小组解决问题;

- Kaizen改善活动:小步快跑、持续提升;

- Benchmarking:学习行业标杆。

当“今天比昨天好一点”成为企业习惯时,质量自然会提升。

六、借助数字化与智能化提升质量管理

在工业4.0时代,质量管理正迎来智能化变革。

1. 智能检测与过程监控

通过传感器、视觉识别、机器学习模型,可以实现:

- 实时检测与预警(IoT)

- 自动化检测(AI视觉)

- 数据追溯(MES系统)

例如,现代工厂利用AI分析振动、温度、电流变化,在设备故障前就能预测维护(Predictive Maintenance),极大降低停机风险。

2. 数据集成与决策分析

企业应建立质量大数据平台,整合:

- 供应链数据

- 生产过程数据

- 客户反馈数据

通过BI工具(如Power BI、Tableau)可实时可视化质量趋势,帮助管理层迅速发现异常。

3. 数字化闭环管理

从问题发现 → 原因分析 → 纠正预防 → 标准更新 → 培训反馈,形成完整数字化闭环。

这不仅提高效率,也确保“知识资产”能传承与复用。

七、构建以客户为中心的质量战略

质量的最终评判者,是客户。

企业应当把客户体验纳入质量管理的核心。

1. 听取客户之声(VOC)

通过问卷、社交媒体、售后反馈、投诉分析,收集客户真实声音。

再转化为内部改进目标(CTQ:Critical to Quality)。

例如客户反馈“包装难开”,就应作为设计阶段的改进点,而非售后问题。

2. 客户导向的创新

优质的企业不是“修缺陷”,而是主动创造满意。

苹果的包装、特斯拉的OTA升级,都是质量创新的体现。

八、从“零缺陷”到“卓越运营”的追求

质量管理的最终目标,不仅是“无不良”,更是“创造卓越”。

卓越的企业,将质量视为竞争力的源泉,通过持续改进实现:

- 更低的成本(减少浪费)

- 更高的效率(流程优化)

- 更强的品牌信任(客户忠诚)

- 更稳的增长(长久经营)

这正是精益六西格玛(Lean Six Sigma)所追求的境界:

以顾客为中心、以数据为驱动、以流程为基础、以持续改善为核心。

九、结语:质量管理是一场永无止境的修炼

质量管理没有终点。

它像登山一样,每一次提升都需要全员的努力、数据的支撑、文化的坚守。

优秀企业之所以能立于不败之地,不在于他们从不出错,而在于他们不断改进、不怕面对问题、勇于系统优化。

正如朱兰博士所言:

“质量不是一种行为,而是一种习惯。”

愿每一家企业,都能在质量的道路上,走得更远、更稳、更卓越。